Jules VERNE: Voyage au centre de la Terre

Tout commence dans le cabinet d’un professeur excentrique, Otto Lidenbrock, à Hambourg. Lorsque celui-ci découvre un parchemin mystérieux écrit en caractères runiques, il entraîne sans hésiter son neveu Axel dans une aventure insensée : suivre les indices laissés par un alchimiste islandais du XVIe siècle pour atteindre… le centre de la Terre. À travers les volcans, les souterrains et les abîmes insondables, ce qui semble n’être qu’un rêve impossible devient une expédition scientifique périlleuse où chaque pas les rapproche de l’inconnu… et du danger!

Michel Serres, dans son essai revigorant, Jouvences sur Jules Verne, distinguait dans les Voyages extraordinaires un triple itinaire: un voyage dans l’espace, un voyage dans les connaissances, un voyage initiatique. Il est vrai que sous ses airs de roman d’exploration, le Voyage au centre de la Terre offre tout d’une quête initiatique. Entraîné par son oncle, le jeune Axel, d’abord réticent et peureux, va progressivement se transformer au contact de l’épreuve. Le voyage n’est pas seulement géographique : c’est une descente symbolique dans les profondeurs de soi. Un chemin qui se nourrit de mythes. D’abord, celui de la catabase — la descente aux Enfers — que l’on retrouve par exemple chez Homère ou chez Dante. Le centre de la Terre devient ainsi un lieu de révélation intérieure. Et une plongée dans l’histoire de l’humanité, et plus profond encore de la Terre qui la porte, jusqu’à se retrouver nez-à-nez avec les derniers survivants d’une faune et d’une flore préhistorique.

Car le voyage au centre de la Terre est aussi un voyage dans la science. Mieux, dans les livres de sciences. Une plongée dans un monde de minéraux, un monde d’émerveillements cristallins, où, parvenu au point central du périple, le passé de la Terre finit par reprendre vie sous les yeux de nos voyageurs, et ceux du lecteur avec eux, la fiction venant confirmer au passage (étrange confirmation expérimentale qui se nourrit de la fiction!) une hypothèse scientifique: celle que le centre de la Terre est creux. Descendre, c’est ici s’enfoncer dans le temps géologique, aller à rebours de l’histoire humaine. Le texte multiplie les images de strates, de couches, de profondeurs : c’est toute une archéologie du monde qui se déroule sous nos yeux. Et puis il y a ces guides de géologie, ces encyclopédies, ces tables et nomenclatures dont se nourrit la prose de Jules Verne (certains détestent, moi j’adore), un plaisir à nommer qui prend au détour de certaines pages une dimension quasiment poétique.

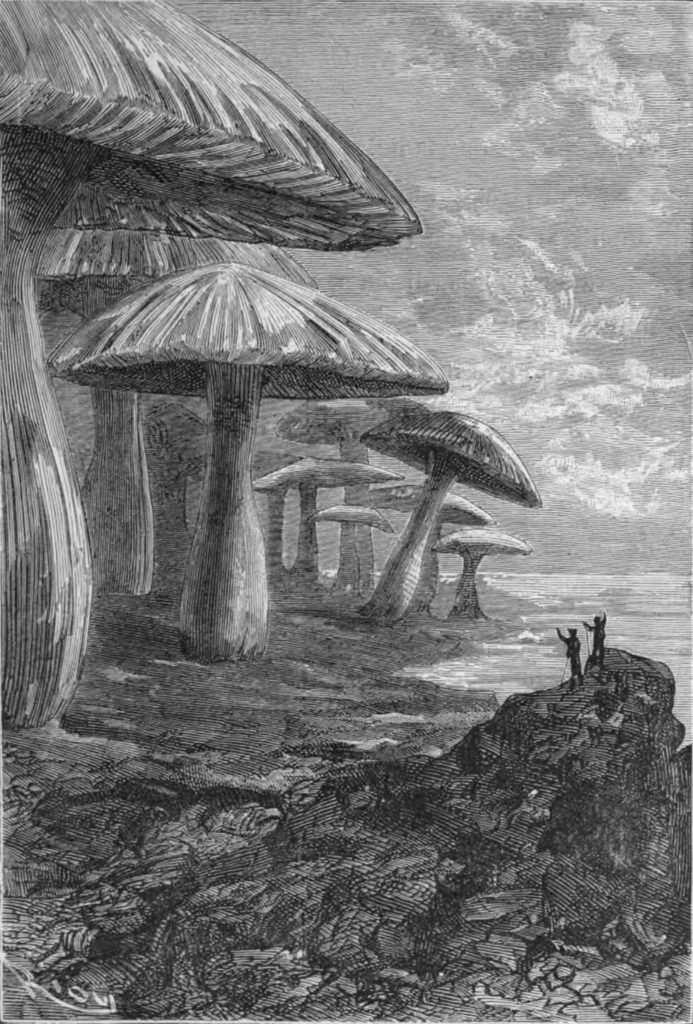

Car la vraie affaire de Jules Verne est moins la science, une science à vulgariser, à faire connaitre, que le désir de science. Platon, lui-même, pour dire ce désir avait recours au mythe. Pour dire ce désir, il n’y a rien de mieux en effet qu’un récit fictif. Verne est souvent vu comme un écrivain « scientifique », alors qu’il est peut-être davantage un écrivain de l’imaginaire qui travaille la science, de la poussée passionnelle vers le logos, mobilisant les hommes parfois jusqu’à l’obsession (Hatteras, Nemo). Le Voyage au centre de la Terre n’échappe pas à cette description, même si le propos est ici plutôt ludique. La fiction s’ouvre sur un manuscrit ancien et crypté, presque magique : la science naît ici d’un mystère, d’un code à déchiffrer. Le savant est mis en scène comme un héros romanesque, entre alchimiste et explorateur. Si les données géologiques ponctuent le texte, elles sont toujours accompagnées d’hypothèses fantastiques (créatures antédiluviennes, mers souterraines, champignons géants). Dans le Voyage au centre de la terre, Verne fait de la science un tremplin vers le merveilleux. et de notre désir de science, une porte ouverte sur l’imaginaire.

« […] ce qui se faisait marche sous nos pieds devenait stalactites sur les autres parois; la lave, poreuse en de certains endroits, présentait de petites ampoules arrondies; des cristaux de quartz opaque, ornés de limpides gouttes de verre et suspendus à la voûte comme des lustres, semblaient s’allumer à notre passage. On eut dit que les génies du gouffre illuminaient leur palais pour recevoir les hôtes de la Terre.

« C’est magnifique! m’écriais-je involontairement. Quel spectacle, mon oncle! Admirez-vous ces nuances de la lave qui vont du rouge brun au jaune éclatant par dégradations insensibles? Et ces cristaux qui nous apparaissent comme des globes lumineux? »Jules VERNE, Voyage au centre de la Terre – « Voyages extraordinaires », 3

7 commentaires

tadloiducine · 1 mai 2025 à 12 h 23 min

Ah tiens, je suis en pleines affres de rédaction d’un billet sur LE film qui a adapté Voyage au centre de la terre en 1963… dans le cadre de mon « challenge 120 ans Jules Verne (1828-1905) »! Je ne manquerai pas d’y mettre un lien vers le présent billet quand je le publierai.

Et, justement, en attendant, puis-je prendre ce billet pour ledit challenge? Bien entendu, dans ce cas, vous pouvez y rajouter logo et lien vers le billet récapitulatif – mais bon…

(s) ta d loi du cine, « squatter » chez dasola

Cléanthe · 5 mai 2025 à 8 h 34 min

Bien sûr, il n’y a pas de problème. Je n’avais pas repéré ce challenge, auquel je risque de contribuer cette année, vu que j’ai programmé déjà plusieurs lectures de Jules Verne.

tadloiducine · 6 mai 2025 à 20 h 25 min

Ajouté 😉

Dominique · 2 mai 2025 à 8 h 04 min

c’est toujours du plaisir que de lire ou relire Jules Verne

merci pour le livre de Michel Serres et en échange je te propose celui d’Yves Tadié très sympa aussi « regarde de tous tes yeux regarde «

Cléanthe · 5 mai 2025 à 8 h 42 min

Merci pour la référence. Je connais bien le livre de Tadié, que j’avais lu à sa sortie en librairie, il y a bien longtemps maintenant. Oui, tu le vois, mon intérêt pour Jules Verne est une vieille histoire. 😉

je lis je blogue · 2 mai 2025 à 12 h 56 min

Je fais partie de celles et ceux qui apprécient les digressions de Jules Verne : science, géographie, histoire, etc. On sent qu’il s’est documenté. Néanmoins, j’ai été un peu fainéante et je viens de terminer une adaptation en BD du Voyage au centre de la terre. Le billet est programmé dans quelques jours.

Cléanthe · 5 mai 2025 à 8 h 44 min

J’ai hâte de lire ton billet!